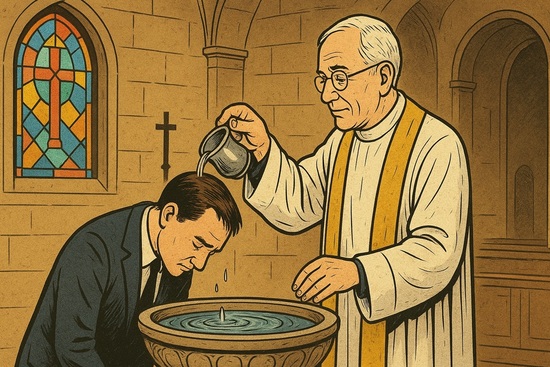

Une chapelle, un parvis, une procession. La banalité des conversations se mêle aux prières. Entre coups de feu et commérages, un peuple marche derrière une image de la Vierge. De là surgit une interrogation : que signifie, pour des hommes, laisser la place à Marie ?

Des voix mêlées, des pas ajustés

Dans la chapelle, l’ampoule du lustre fait son office. Dehors, sur le parvis, l’on commente la consommation d’un moteur, la température de l’eau à la plage, la facture hors taxe. Les hommes rient. Puis, d’un seul trait, le chant corse « Maria hè viva » fend l’air. Tout change : la rumeur se courbe, la parole se resserre, les corps se lèvent.

Dans la chapelle, l’ampoule du lustre fait son office. Dehors, sur le parvis, l’on commente la consommation d’un moteur, la température de l’eau à la plage, la facture hors taxe. Les hommes rient. Puis, d’un seul trait, le chant corse « Maria hè viva » fend l’air. Tout change : la rumeur se courbe, la parole se resserre, les corps se lèvent.

Une procession commence. Nous avançons, Marie derrière nous. Des coups de fusil jaillissent, maison après maison : tradition locale, étrange à qui ne connaît pas. Les conversations reprennent, à voix basse, sur la forme du cortège. Les commères ne peuvent s’empêcher de commérer : « Mi ! Pourquoi pas une croix devant ? Là, on dirait qu’on est en promenade ! » L’ordinaire et le sacré marchent ensemble.

Saint Augustin écrivait que l’amour est un poids, un élan qui nous porte où il faut aller[1]. Ici, ce poids se sent : hommes et femmes, anciens et passants, tous entraînés dans le même mouvement. Et si les coups de fusil paraissent incongrus, ils disent malgré tout la même chose : une manière de crier au ciel que la vie continue, que la mort n’aura pas le dernier mot.

La mémoire et la marche

Maxime le Confesseur rappelait que la synergía, ce travail conjoint de Dieu et de l’homme, ne se réalise pas dans l’éclat des grandes œuvres, mais dans l’accord patient du pas et de la grâce. L’épisode prend alors un autre relief. La procession, avec ses maladresses, devient une figure de cette coopération : Dieu attire, mais il faut marcher.

À Vézelay, au XIᵉ siècle, des foules entières se mettaient en route vers Compostelle. Les chroniqueurs notent les tensions : marchands et pèlerins se disputaient les meilleures places, les villages craignaient la disette, les seigneurs imposaient leurs péages. Rien de pur ni d’idéal. Pourtant, dans cette lente poussière, une foi collective prenait forme. La marche créait un peuple nouveau, comme Israël au désert, entre faim et espérance.

La scène corse, plus modeste, en garde l’écho. Un boucher, un diacre, un chanteur, un livreur de fleurs. La mosaïque des existences se rassemble un soir d’été, derrière une icône portée à bras d’homme. Saint Jacques rappelle dans son épître : « Élie était un homme semblable à nous » (Jc 5,17). Ainsi, tout croyant, par sa marche, rejoint la prière des prophètes. On comprend alors que la procession n’est pas folklore : elle est une école de patience, où les pas comptent autant que les prières.

Habiter le pas commun

Il reste l’étonnement : pourquoi, au milieu des fusils, des ragots et des lumières électriques, me suis-je senti accueilli ? Orthodoxe de peu, étranger de passage, je n’étais pourtant pas dehors. La réponse se cache dans le geste même de la marche.

Platon, dans le Phèdre, enseignait que l’âme est un attelage tiré par deux chevaux. Elle n’avance pas facilement, mais dans la tension. De même ici : l’assemblée avance par heurts, par reprises, par chants dissonants parfois. Pourtant, un ordre s’imprime, une gravité naît. On ne marche pas seul. Je repense à Saint Séraphim de Sarov, disant : « Acquiers la paix intérieure, et des milliers autour de toi trouveront le salut[2] : Dans la poussière d’une rue de village, au milieu des coups de feu, ces mots résonnent autrement : l’homme de foi accepte de s’effacer dans le pas commun. La marche n’est pas individuelle, elle rayonne.

Alors, procession terminée, le « Diu vi Salve Regina » s’élève. Chaque voix porte un peu plus que soi. Marcher devant Marie, notre Reine, ce soir-là, en hommes, c’est faire ce qu’il faut, au moment juste, avec ceux que l’on n’a pas choisis.

Et quand les voix se taisent, il reste le pas régulier qui continue d’habiter le corps. Comme si cette marche enseignait au cœur une lenteur nouvelle. Comme si la foi, parfois, n’était rien d’autre qu’une fidélité à ce pas commun qui nous précède et nous suit.

Un soir, un village, un cortège. Les hommes rient, les femmes chantent. Et Marie, derrière, avance. La foi ressemble peut-être à ce mouvement : un pas qui nous emporte plus loin que nous-mêmes.

Clément Bosqué

[1] Saint Augustin, Confessions, XIII, 9, 10 (« Pondus meum, amor meus… »).

[2] Les Entretiens avec Motovilov, éditions Arfuyen, 2002..»

0 commentaires