Il avait laissé son portable sur la table de nuit, délibérément. Premier matin des congés, au fond d’une maison prêtée par un ami. Il y avait le chant des tourterelles, un air tiède qui passait par la fenêtre, et ce geste inhabituel : s’interdire de rallumer l’écran. Il m’a raconté cela un jour, un père de famille croisé dans une retraite. « J’avais besoin de silence, me disait-il, mais je ne savais plus comment m’y prendre. »

Un temps pour apprendre à se dessaisir

On parle souvent de recharger ses batteries. Métaphore électrique, presque guerrière. Comme si la vie chrétienne consistait à repartir au combat, coûte que coûte. Mais faut-il s’empresser de retrouver des forces, ou bien consentir à ce que la force vienne d’ailleurs ? Le Christ lui-même, au désert, n’a pas cherché à se reconstituer par Lui-même : tourné vers son Père, il a simplement jeûné, il s’est tu. «L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4).

Recharger les batteries, ce pourrait être cesser de se croire batterie. Saint Isaac le Syrien, ce maître du silence intérieur, disait : « Plus que toutes choses, aime le silence, car il t’apporte un fruit que la langue est impuissante à décrire1.» Les vacances sont l’occasion de goûter ce silence, de s’y livrer comme on se livre à un ami fidèle. Le vide inquiète. Le vide renvoie à notre dépendance. On voudrait combler, faire, prévoir.

Socrate, dans le Phédon, rappelle que « les vrais philosophes s’exercent à mourir2». Non par goût morbide, mais parce qu’ils s’exercent à lâcher ce qui les encombre. Les congés sont cet exercice : non pas accumuler des souvenirs ou des exploits, mais apprendre à nous dessaisir.

Un temps pour laisser décanter

J’ai repensé à Louis IX, parti en croisade, tombé malade à Carthage. Dans sa tente, affaibli, il priait et jugeait encore les litiges judiciaires propres à sa charge. On se souvient du roi de la Sainte-Chapelle ; on oublie parfois ce roi mourant, qui avait dû consentir à ne plus être maître de l’action. C’est dans cet abandon qu’il trouva la paix.

Il y a, dans nos vacances modernes, un paradoxe cruel : nous les bourrons de projets, de visites, de kilomètres. Comme si l’oisiveté était un péché, alors qu’elle peut être une grâce. La théologie orthodoxe nous enseigne la beauté du kenosis, cet abaissement volontaire, ce dépouillement qui ouvre un espace à la présence divine. Ce repos n’a rien de passif. Il est accueil.

Et si nos vacances n’étaient pas le moment de faire « le plein » mais de laisser décanter ? Il y a un temps pour toute chose, écrivait Qohélet (Qo 3,1). Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour marcher et un temps pour demeurer.

Repartir plus léger

On rêve de vacances qui nous rendraient plus forts. Le vrai fruit des congés pourrait bien être de nous rendre plus simples. Recharger les batteries ? Il s’agit d’alléger le sac.

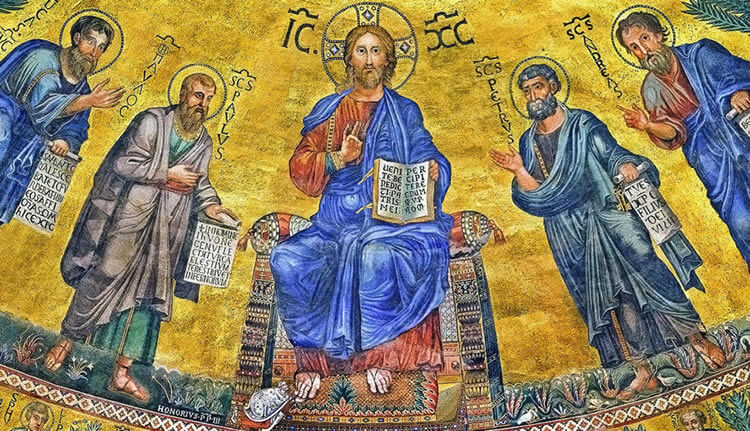

Je repense à cette icône de la Trinité d’Andreï Roublev. Trois anges autour d’une table. Rien de trop. Rien qui pèse. Vacances : vacare. Être vide pour être habité. Nous voulons recharger nos batteries ? Dieu attend simplement que nous ouvrions les mains.

Ce qui fait nos forces ne tient pas toujours au nombre de nos heures de sommeil, ni au souvenir de nos randonnées. Le vrai repos se donne quand nous cessons de le fabriquer.

Clément Bosqué

0 commentaires