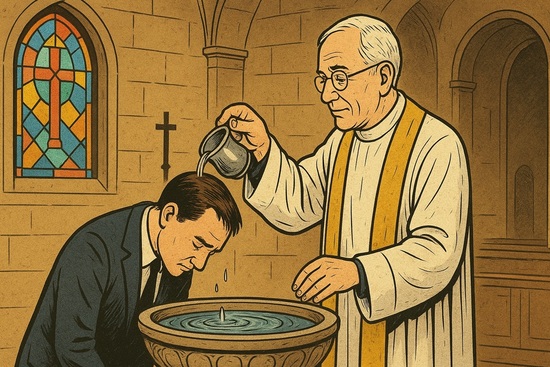

VIIIᵉ siècle. L’Empire franc s’étend, mais ses frontières tremblent. Au nord, les Saxons se dressent, indomptables, fidèles à leurs forêts et à leurs idoles. De 772 à 804, Charlemagne mène contre eux pas moins de dix-huit campagnes. Chaque victoire est suivie du même geste, à la fois politique et spirituel : il exige des vaincus non pas de l’or ni des otages, mais le baptême. Pour lui, soumettre un peuple, c’est l’introduire dans la maison de Dieu.

Ce choix étonne ses contemporains. Là où les empires antiques prenaient tributs et esclaves, lui impose un signe invisible, mais irréversible. Les Saxons acceptent l’eau baptismale, parfois par crainte, parfois soulagés de s’en tirer à si bon compte. Mais l’histoire ne s’arrête pas à l’acte : il fallait donner chair à cette foi encore fragile. C’est alors que se lèvent des hommes de Dieu envoyés ou soutenus par Charlemagne : Willehad, missionnaire en Frise, devient le premier évêque de Brême en 787, et Liudger, formé en Angleterre et en Frise, est consacré évêque de Münster en 805. Ainsi, derrière la main ferme du roi, l’Église s’étend par la patience des pasteurs.

Charlemagne n’était pas seul dans cette vocation d’apôtre : Dieu lui donna une épouse sainte, Hildegarde de Vintzgau, vénérée en Alsace et au Tyrol. Mariée au roi en 771, morte en 783 à seulement vingt-six ans, elle fut la mère de Louis le Pieux. Sa douceur, son intelligence, sa piété marquèrent durablement la cour. Dans cette union, on voyait déjà la grâce d’une dynastie enracinée non seulement dans la force, mais dans la sainteté conjugale.

Einhard, son biographe, écrit : « Il s’efforça avec le plus grand soin de faire embrasser la religion chrétienne par les nations qui étaient sous sa domination. » (Vita Karoli, ch. 16). Le témoignage est clair : Charlemagne se voulait catéchète autant que conquérant. Il ne cherchait pas seulement à agrandir ses frontières mais à offrir des peuples entiers au Christ.

Gouverner sous le regard de Dieu

Charlemagne ne se voulait pas seulement chef de guerre, mais pasteur d’empire. En 789, il publie un texte capital : l’Admonitio generalis. Le roi y ordonne que chaque évêque, chaque abbé, ouvre une école pour former à lire, à chanter, mais aussi à connaître les Écritures. Gouverner, pour lui, commence par enseigner.

Quelques années plus tard, en 794, il convoque le concile de Francfort. Là, sous son autorité, les évêques francs condamnent l’adoptionisme, une hérésie venue d’Espagne qui affirme que Jésus n’est pas Dieu fait chair mais homme adopté par Dieu. Les évêques conciliaires prennent également position sur la question des images : celles-ci ne doivent être ni détruites ni adorées. À travers ces décisions, Charlemagne apparaît comme le garant d’une foi droite. Autour de lui gravitent des hommes saints qui portent cette réforme. Paulin d’Aquilée, théologien raffiné, écrit contre l’erreur ; Leidrad de Lyon, quant à lui, s’attelle à restaurer les églises de sa cité, à former le clergé, à copier les manuscrits.

Mais le sommet de cette alliance entre le trône et l’autel se joue à Rome. En 799, le pape Léon III, agressé et humilié par des ennemis, trouve refuge auprès de Charlemagne. Le roi le raccompagne à Rome, restaure son autorité, puis reçoit de lui la couronne impériale, le jour de Noël de l’an 800, à Saint-Pierre. Le pape n’a pas seulement sacré un roi : il a reconnu un serviteur de Dieu chargé de protéger l’Église.

Pour sceller cette mission, Charlemagne fait d’Aix-La-Chapelle un sanctuaire. Dans sa capitale, il érige une chapelle consacrée en 805 par le pape lui-même. Charlemagne y assistera quotidiennement à la messe. Ainsi était l’empire : prier avant de juger, enseigner avant de gouverner.

Comme le note l’Admonitio generalis, tout doit être corrigé et amendé pour que l’on serve Dieu d’un même cœur. Ce principe, Charlemagne l’applique à la société entière. Et nous, dans notre manière de gouverner nos familles, nos travaux, nos cités, cherchons-nous d’abord à imposer notre volonté ou à orienter nos décisions sous le regard de Dieu ?

Mémoire et sainteté

L’histoire ne s’arrête pas aux chroniques officielles : elle se grave aussi dans la mémoire des peuples. Autour de Charlemagne s’est tissé un imaginaire épique où l’Église et la chevalerie marchent ensemble. Dans la Chanson de Roland, on rapporte même qu’au siège de Mirambel, ce ne fut pas à Charlemagne que les Sarrasins se rendirent, mais à la Vierge Marie, reine du Ciel, par l’intercession de l’évêque Turpin. Ce récit révèle l’essentiel : la victoire ne vient pas des épées mais de la Providence.

C’est d’ailleurs ainsi que l’Occident a retenu Charlemagne : non pas seulement comme un conquérant, mais comme un roi saint. En 1165, à Aix-la-Chapelle, l’antipape Pascal III procède à sa canonisation, soutenu par Frédéric Barberousse. Si Rome n’a jamais confirmé ce culte, il est resté vivant en Germanie et en Alsace, où Charlemagne est encore honoré comme bienheureux. L’image demeure : un roi couronné non seulement d’or, mais d’auréole.

Ainsi, Charlemagne a uni l’épée et l’autel, le droit et la prière, l’histoire et la légende. Sa vie, qu’elle soit rapportée par Einhard ou chantée par les bardes, témoigne d’une seule vérité : la monarchie n’est grande que lorsqu’elle se fait servante de Dieu. De ses campagnes aux rives de la Weser jusqu’à la coupole d’Aix, Charlemagne a montré ce que signifie gouverner en serviteur de Dieu. Apôtre du baptême, législateur de la foi, roi honoré comme saint, il demeure pour nous une question vivante : et nous, que faisons-nous de notre pays ? Dans nos prières, rendons la France à Dieu, il saura mieux que nous s’en servir.

Christophe de Guibert

0 commentaires